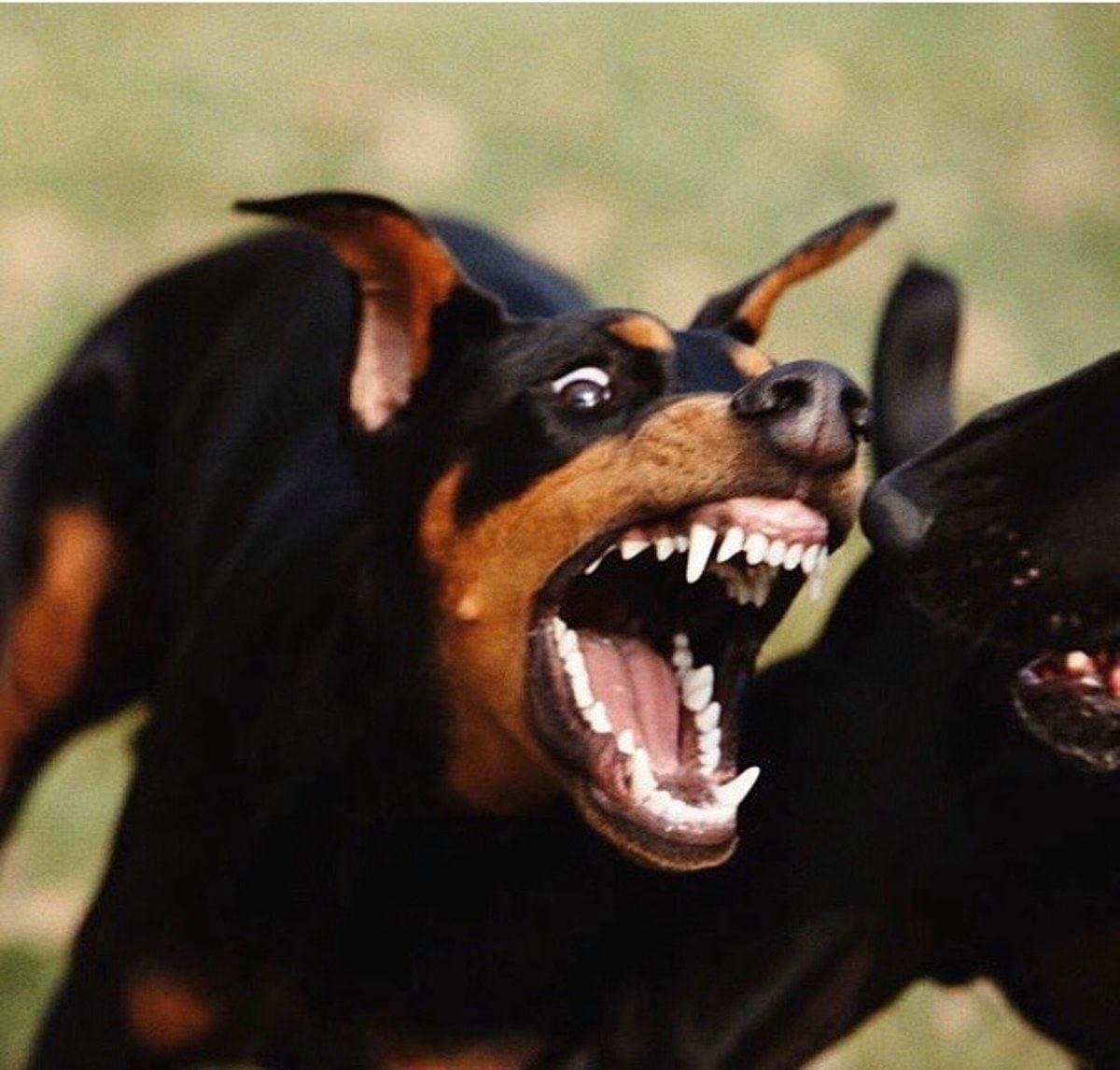

随着城市化进程加快与生活节奏的改变,宠物已成为众多家庭的情感寄托与精神慰藉。然而,宠物伤人事件频发,轻则抓伤、咬伤,重则致残甚至致死,不仅给受害者带来身心创伤,也引发复杂的法律纠纷。

【法律基石:宠物伤人,饲养人/管理人为何要担责?】

我国《民法典》对动物致害责任有明确规定,构建了以“无过错责任”为主、“过错相抵”为辅的责任体系。

1. 核心条款:无过错责任原则

○ 《民法典》第一千二百四十五条规定:“饲养的动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任;但是,能够证明损害是因被侵权人故意或者重大过失造成的,可以不承担或者减轻责任。”

○ 解读:只要宠物造成他人损害,饲养人或管理人原则上就必须赔偿,无需证明其存在主观过错(如疏忽)。这体现了法律对受害者的倾斜保护,也督促饲主履行管理义务。

2. 加重责任:禁止饲养的危险动物

○ 《民法典》第一千二百四十七条规定:“禁止饲养的烈性犬等危险动物造成他人损害的,动物饲养人或者管理人应当承担侵权责任。”

○ 解读:此条为“绝对责任”,即使受害者存在一定过失,饲养人也不能免责或减责。如案例中某公司顾客饲养狼狗咬伤送货员,法院即依据此条判决其全额赔偿2.4万元。

3. 高度盖然性:事实认定标准

○ 根据《民事诉讼法司法解释》第一百零八条,法院在证据审查时,只要确信“宠物致害”这一事实存在“高度可能性”,即可认定事实成立。这意味着,受害者提供初步证据(如伤情、现场照片、证人证言)后,举证责任可能转移至饲主。

【责任划分:不同情境下的法律后果】

宠物伤人并非“一刀切”责任,需结合具体情境分析:

(一)饲主过错:未采取安全措施是“重灾区”

● 典型行为:遛狗不牵绳、不戴嘴套、未办理犬证、在禁养区饲养烈性犬等。

● 法律后果:一旦发生伤人事件,饲主丧失免责或减责抗辩权。如上海某案,金毛犬未牵绳扑伤儿童,饲主因违反管理规定,被判赔偿10万余元。

● 行政处罚风险:违规养犬可能面临警告、罚款、没收犬只等处罚。如某干货摊主无证饲养11只犬,经责令改正仍不整改,最终被公安机关依法没收犬只。

(二)受害人过错:故意或重大过失可减责

● 适用情形:主动挑衅、激怒宠物;擅自进入私人场所接触动物;逗弄明显具有攻击性的宠物等。

● 案例参考:广州一男子擅自打开宠物店猫笼抚摸猫咪被抓伤,法院认定其存在“重大过失”,判决宠物店仅承担10%的人道补偿。

(三)第三人过错:可追偿的责任链

● 规则:因第三人过错(如故意惊吓宠物)导致宠物伤人,受害人可选择向饲主或第三人索赔;饲主赔偿后,有权向第三人追偿。

● 举例:甲故意用石块砸乙的狗,狗受惊咬伤路人丙。丙可要求乙赔偿,乙赔付后可向甲追偿。

(四)极端情形:是否构成刑事责任?

● 目前司法实践中,宠物伤人多为民事侵权。但若饲主存在严重过失(如明知宠物有强烈攻击性仍放任其在公共场所活动),导致他人重伤或死亡,可能涉嫌过失致人死亡罪或以危险方法危害公共安全罪。如2020年河南鹤壁3岁幼童被邻居家狗咬死案,狗主人即被以“涉嫌过失致人死亡罪”刑拘,案件进入刑事侦查程序。

【被宠物伤害后,如何保护自己?】

1. 立即行动:固定证据与就医

○ 拍照录像:记录伤口、现场环境、宠物特征及饲主信息。

○ 就医治疗:及时清洗伤口、接种狂犬疫苗,并保留所有医疗票据、诊断证明。

○ 报警或报备:请求警方介入调查,制作笔录,形成官方记录。

2. 协商与调解

○ 主动与饲主沟通赔偿事宜,保留聊天记录、通话录音。

○ 可寻求居委会、派出所或人民调解委员会介入调解。

3. 诉讼维权

○ 若协商无果,可向法院提起侵权诉讼。需准备:侵权事实证据、损害后果证据(医疗费、误工费等)、因果关系证明。

【致宠物主人的“合规养宠清单”】

为避免法律风险,饲主应做到:

● ✅ 依法登记:办理犬证,遵守属地养犬管理条例。

● ✅ 安全出行:遛狗必牵绳,必要时佩戴嘴套,避免前往人群密集区。

● ✅ 科学管理:了解宠物习性,对烈性犬采取隔离、训练等措施。

● ✅ 定期防疫:按时接种疫苗,降低疾病传播与攻击风险。

● ✅ 购买保险:考虑投保“宠物责任险”,转移潜在赔偿风险。

宠物无言,责任有声。在享受宠物陪伴的同时,每一位饲主都应牢记:权利与责任并存,自由与边界同在。让我们以法律为尺,以文明为度,共同营造安全、和谐、有爱的社区环境。

分享到: